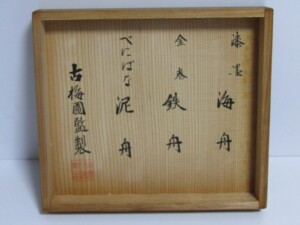

| 作家名 | 古梅園 |

|---|---|

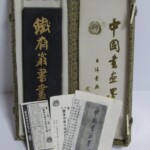

| 作品名 | 八仙閣撰 幕末 三舟墨 |

| 買取品目 | 書道具 |

| 買取方法 | 出張買取 |

| ご依頼地域 | 東京都三鷹市 |

買取参考価格

35,000円

※買い取り価格は当日の価格であり、その価格を保証するものではありませんので予め御了承下さい。

五宝堂スタッフより

【古梅園 (こばいえん)について】

古梅園は奈良県で天正5年(1577)から操業し、古くから受け継がれた伝統を守り、昔ながらの採煙方法にこだわった墨作りを行っております。

奈良の伝統産業の一つとして、奈良県奈良市で生産される墨は奈良墨と呼ばれ、全国シェア90%を誇っています。

中国発祥の墨造りは、610年に高句麗の高僧曇徴の来朝によって紙の製紙技術とともに日本に伝えられ、朝廷や寺院などで造られるようになります。

その後、興福寺二諦坊で油煙墨を製造するようになったのが奈良墨の始まりとされます。

最初、日本で造られる墨は松煙墨が主でしたが、平安時代(784-1185)になると、奈良では寺社を中心として油煙墨が造られます。

当時の油煙墨は松煙墨と比べ、品質や色が優れており、奈良墨と呼ばれ珍重されました。

財力豊かな興福寺が、灯明に使う胡麻油、筆記や写経、木版摺りの経典に使う墨の生産などを一手に担っていたこともあり、奈良墨は油煙墨で全国的に知られるようになります。

戦国(1467-1568)から江戸時代(1603-1869)にかけて、寺社の力は弱まり、墨工が墨屋として店舗を構えるようにななります。

1577年創業の古梅園では代々熱心に墨の研究が続けられ、長崎で唐墨を研究した松井元泰らの品質改良により、奈良墨の名声はさらに上がりました。

2018年11月、国の伝統工芸品としての指定を受け、現在、行政や文化財団などが行う取り組みにも参加しています。

【古墨(こぼく)の査定ポイント】

日本では奈良県の奈良墨が伝統工芸品として知られており、墨の国内シェア9割を超えております。

その中には古梅園や玄林堂、呉竹精昇堂といった老舗製墨メーカーも多く、高級墨や時代の古い墨は高額買取対象となり得ます。

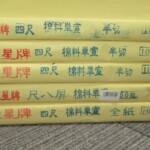

和墨か唐墨かどうか

古い唐墨は歴史的・芸術的な価値が評価されやすく、比較的高い買取額となることが多いです。

和墨は日本で作られた墨を指し、その特徴は細やかな質感と均一な発墨にあります。

江戸時代以前に作られた和墨は「古墨」として高い価値があり、特に古梅園や呉竹精昇堂、墨運堂といった老舗メーカーの製品は一定の評価を受けています。

唐墨は中国で製造された墨であり、和墨より骨董品としての価値が高い傾向にあります。

さらに時代によって「宋墨」「明墨」「清墨」と分類され、中でも明時代から清時代にかけての墨は芸術性や技巧性の高さから特に価値が高いとされています。

作家物かどうか

著名な書家や老舗の墨舗が手がけた墨は、その名声と信頼性から高額査定につながりやすいです。

古い時代に作られた墨かどうか

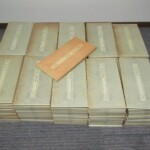

古墨と呼ばれるものは制作から数十年~数百年が経過しており、特に年代が明確で保存状態が良いと価値が大きく高まります。明や清といった時代の唐墨や江戸時代の和墨など、歴史的背景があるものほど引き合いが多いです。

中でも最も価値が高いとされるのは、100年以上前の中国製唐墨です。

墨は古くなるほど品質が向上するという特性もあります。墨の色合いが最も良くなるのは製造から20年~100年経過した頃とされているため、骨董品としての価値だけでなく、実用面でも古墨は高く評価されます。

状態が良いかどうか

墨に限らず、骨董品買取や書道具買取全般に当てはなる重要な査定ポイントになります。

五宝堂では骨董品・古美術品を中心に幅広いお買取品種を取り扱っております。

ご不要になられた硯、墨、筆、和紙、硯箱、水滴、文鎮、筆掛などがあれば、お気軽にご相談ください。

経験と知識が豊富な査定士の確かな目利きで価値ある品を見極め、ご評価致します。

作家が不明なお品や価値があるか分からないお品でも、査定は無料でございますので、

まずはお気軽にお問い合わせください。